Dia Internacional da Mulher – Entrevista a Ana Sofia Fernandes: “As mulheres têm de fazer ouvir a sua voz para que a questão da igualdade seja central na agenda política”

Com a aproximação de mais um Dia Internacional da Mulher, é tempo de refletirmos acerca desta celebração, que marca mais de um século de luta feminina e que merece muito mais do que jantares e flores. Por vezes, esquecemo-nos de que há quem esteja no campo de batalha nos restantes 364 dias do ano, no combate a desigualdades que teimam em não acabar e que, com o evoluir da sociedade, evoluem também. Por isso, fomos perceber como é que funciona o confronto direto no terreno, com a Presidente da Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres, Ana Sofia Fernandes, que tem sido uma voz ativa no debate de temas como a violência, a discriminação ou a desigualdade e que, junto das entidades políticas, constitui a sombra das mesmas na criação de políticas públicas.

Origem do Dia Internacional da Mulher

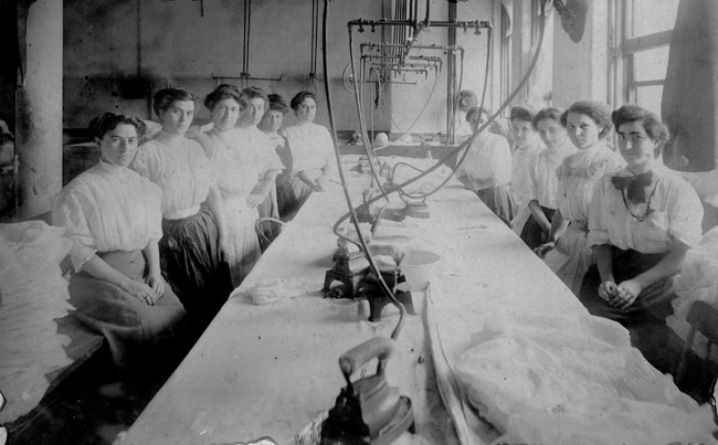

A origem do Dia Internacional da Mulher está envolta nalguma controvérsia. Na verdade, foram muitos os movimentos que, um pouco por todo o mundo, contribuíram para que este dia ficasse marcado no calendário. A origem mais longínqua remete-nos para 8 de março de 1857, quando um grupo de operárias do setor têxtil se manifestou em Nova Iorque pela redução do número de horas diárias de trabalho, de 15 para 10. Precisamente cinquenta e um anos depois, em 1908, um grupo de mulheres decidiu fazer uma greve em homenagem às antecessoras. Foi então que, no ano seguinte, a 28 de fevereiro de 1909, o Partido Socialista da América consagrou o Dia Nacional da Mulher. Já em 1910, na Conferência Internacional das Mulheres, Clara Zetkin propôs que se seguisse o exemplo norte-americano e que se desse um carácter universal a este dia e assim foi. O Dia da Mulher foi celebrado pela primeira vez em 1911, a 19 e 25 de março, dependendo dos países. Esta segunda data remete-nos para um outro acontecimento marcante: o incêndio que decorreu na fábrica Triangle Shirtwaist, em Nova Iorque, onde morreram 146 mulheres que haviam sido presas lá dentro, a maioria imigrantes. Anos mais tarde, na Rússia, também no oitavo dia do mês de março, acontecera uma greve de 90 mil operárias que pediam melhores condições de trabalho, iniciando aí a Revolução Russa. Com tantos acontecimentos a marcar este dia, a Organização das Nações Unidas instituiu finalmente em 1975 o dia 8 de março como o Dia Internacional da Mulher.

O percurso de Ana Sofia Fernandes

Às muitas mulheres que fizeram parte desta luta no passado, junta-se no presente Ana Sofia Fernandes, contribuindo para a manutenção do que até hoje foi conseguido e colaborando para que haja cada vez mais evolução. O seu envolvimento começou no âmbito do voluntariado em associações de direitos dos e das jovens, tendo avançado depois para debates acerca dos direitos sexuais e reprodutivos. Naturalmente, começou a envolver-se em associações de mulheres por considerar que “são elas que têm a palavra fundamental neste tema”. Na sequência de um grande projeto de mobilização das mulheres para a igualdade na Europa, dinamizado pelo Conselho Consultivo do Mecanismo para a Igualdade, foi nomeada coordenadora jovem em Portugal. Participou também na criação da Rede de Jovens para a Igualdade, da qual uns anos depois, juntamente com outras associações, surgiu a Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres, a qual preside neste momento. Sempre com um percurso profissional completamente à parte destes domínios, Ana Sofia continuou a fazer voluntariado até que, em 2010, foi trabalhar para o Instituto Europeu para a Igualdade de Género, na Lituânia. O trabalho desta agência consiste no aconselhamento dos estados-membros e das instituições a fazerem a transversão da igualdade entre mulheres e homens para todas as áreas da política. No entanto, em 2015, Ana regressou a Portugal para trabalhar na plataforma. Atualmente, junta ao cargo de presidente da PpDm o cargo de vice-presidente do Lobby Europeu das Mulheres.

Em entrevista à ESCS Magazine, falou-nos um pouco do que é o seu trabalho enquanto presidente desta estrutura da sociedade civil – a Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres – e da importância que esta tem junto dos órgãos políticos. A sua visão privilegiada sobre os temas que envolvem os direitos das mulheres fez-nos perceber como funcionam algumas questões, como a paridade e as desigualdades salariais. Sempre com um mote como pano de fundo:

“quantas mais mulheres falarem e se indignarem, mais vamos conseguir que esta questão seja sempre central na agenda política”.

O que faz na Plataforma enquanto presidente?

“Enquanto presidente, faço as atividades normais: a coordenação com as organizações-membro, para sabermos dos interesses e das necessidades para trabalhar; a elaboração do plano de atividades e do orçamento, para depois implementar esse plano e essas atividades; a representação nacional e internacional com estruturas de decisão política ou de influência de políticas e ainda trabalho também com outras organizações da sociedade civil, como a Cooperação para o Desenvolvimento, no diálogo entre estruturas da sociedade civil organizada.”

Qual a missão da plataforma?

“A nossa missão é trazer a voz das mulheres para tudo o que são decisões da sociedade, ao nível da monitorização das políticas públicas. Fazemos, portanto, contributos para essas políticas públicas e para a sua reorientação e analisamos a sua implementação, junto do Governo, mas também do Parlamento. Acompanhamos o processo legislativo e colaboramos, fornecendo informação especializada em audições no Parlamento ou às deputadas e aos deputados que nos pedirem.”

Como é que a estratégia da plataforma é aplicada na prática?

“As nossas 29 organizações-membro trabalham no terreno de forma muito específica. Por exemplo, algumas trabalham na área da violência masculina contra as mulheres e raparigas, as chamadas associações de auto-representantes, isto é, de mulheres sobreviventes de violência que apoiam outras mulheres que se encontram nessas situações. Outras trabalham na influência da democracia na questão da paridade, que consiste na igual representação de mulheres e de homens na tomada de decisão política, económica e em vários setores sociais. Existem ainda aquelas que tratam de assuntos que afetam grupos de mulheres muito específicos, como as mulheres de etnia cigana com a Associação das Mulheres Ciganas em Portugal.

E, portanto, com esse know-how específico das organizações que trabalham no terreno, alimentamos o processo de reflexão na plataforma, com vista a tomar posições e a fornecer contributos para quem tem de decidir as políticas.

A monitorização das políticas no Estado Português é feita no contexto das Nações Unidas, utilizando os referenciais específicos dos direitos das mulheres, mas também ao nível do Conselho da Europa. A plataforma trabalha junto dele na composição de relatórios oficiais nos quais reporta o que está a fazer para aplicar a Convenção sobre eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres (ao nível das Nações Unidas) e a Convenção de Istambul (pelo Conselho da Europa). Posteriormente, os comités das respetivas convenções analisam os relatórios, ouvindo tanto as ONG’s, como o Estado Português, e fazem recomendações. A todo este processo chamamos diálogo civil estruturado.

Pontualmente, fazemos também alguns projetos muito específicos, numa ótica de projeto-piloto, para testar algumas dimensões que podem vir a tornar-se políticas públicas. Há uns anos dinamizamos um projeto com vista a criar mecanismos de apoio às raparigas da comunidade cigana para elas poderem prosseguir os estudos. A avaliação do mesmo foi tão boa que o Estado Português veio a torná-lo uma política pública.”

Porque é que a luta pela igualdade tem de continuar a ser feita em pelo século XXI?

“Enquanto olharmos para as estatísticas e vermos que em quase todos os indicadores de desenvolvimento humano as mulheres estão em situação desfavorável comparativamente aos homens, a luta não acaba. E com esta pandemia estamos em grande risco de atrasar ainda mais a evolução e até de ter retrocessos. Esta é uma luta em que não podemos baixar a guarda, porque muito rapidamente as conquistas de hoje são contestadas amanhã e, portanto, as mulheres têm de ter consciência daquilo que foi alcançado e manter um olhar muito atento para que não haja retrocessos. Muitas vezes, estes são feitos sem grande debate público, ou seja, a maioria das mulheres nem sabe que isso está a acontecer. Isso é muito grave, porque vivemos em democracia e o acesso à informação e à participação é um elemento essencial.”

Em que aspetos da sociedade é que se verificam mais desigualdades entre homens e mulheres?

“As consequências socioeconómicas da pandemia da COVID-19 estão a reforçar as desigualdades pré-existentes entre mulheres e homens. A violência, que é esmagadoramente exercida por homens contra mulheres e raparigas, aumentou neste período, nomeadamente online. O desemprego, que é mais significativo nos setores afetados pela pandemia em que as mulheres trabalham, a precariedade e a desigualdade salarial, de progressão na carreira e que se reflete na desigualdade nas pensões e na falta de independência económica das mulheres e taxas de pobreza das mulheres. Todas estas desigualdades já existentes estão a ser reforçadas pela pandemia da COVID-19.”

Qual a fonte desta desigualdade e quais os meios para a erradicar?

“As fontes da desigualdade são uma socialização diferenciada entre os sexos que condiciona as escolhas e as oportunidades de raparigas e rapazes ao longo do ciclo de vida, verificando-se que as mulheres estão esmagadoramente nas profissões associadas ao cuidado, as quais são menos bem pagas, e não nas profissões de futuro ligadas à sociedade digital, por exemplo, muito bem pagas.

Precisamos de uma grande campanha nacional que chame a atenção para o sexismo, que está naturalizado: precisamos de reparar nele, falar dele, para podermos acabar com ele, de acordo com o mote da Campanha do Conselho da Europa que temos estado a dinamizar em Portugal, através do projeto “Mobiliza-te Contra o Sexismo” . Precisamos de mulheres na tomada de decisão política e económica com uma clara visão transformadora feminista, que chame a atenção para o sexismo e a demagogia misógina, e que não deixe nenhuma mulher ou rapariga para trás.”

Considera que são as mulheres que, algumas vezes, também não lutam pelos seus direitos?

“Sim, por vezes sim, mas isso decorre do processo de socialização. Para as mulheres, esse processo decorre no sentido de se esforçarem para conseguirem fazer as coisas, ter boas notas, enfim, ir aceitando, não contestar muito. Isso é mau, porque retira a voz das mulheres e quantas mais mulheres falarem, quantas mais mulheres se indignarem, mais nós vamos conseguir que esta questão seja sempre central na agenda política.

Se olharmos para a nossa sociedade, vemos que só se queixa quem está em situação de desfavorecimento, portanto, quem já está no poder não se vai queixar.”

Qual a importância de ter mulheres na política?

“É importante que haja uma naturalização das mulheres nas posições de tomada de decisão, porque elas vão tornar-se de alguma forma referências para outras. Por exemplo, o facto de em 2016 e em 2021 termos tido mulheres candidatas ao cargo de Presidente da República é um sinal positivo, porque elas acabam por ser “role models” para outras mulheres. As raparigas vão crescendo, vendo mulheres nestas posições e, portanto, torna-se natural que tenham ambição de chegar a estes cargos.

No entanto, é fundamental que essas mulheres tragam as preocupações específicas que as mulheres enfrentam, para que todas nós, como votantes, possamos sentir que estão ali pessoas a representar os nossos interesses.

É ainda essencial que as listas, tanto para o parlamento como para as autarquias, tenham mulheres. Infelizmente, ao nível das autarquias, no que respeita à implementação da lei da paridade, é onde ainda há bastante trabalho a fazer – a resistência ainda é grande. Soubemos de casos em que as mulheres estavam nas listas para cumprir a lei, mas depois desistiram e um homem passou à frente – isso não pode acontecer.”

Porque é que a resistência ainda é grande?

“Essa é uma questão muito relevante. Na verdade, uma das questões que os partidos políticos levantavam no debate da lei da paridade é que não haveria mulheres e não é verdade. Há mulheres e elas estão em todo o lado. Só não estavam na tomada de decisão política e económica, portanto, os partidos é que têm de criar mecanismos internos para ir ao encontro das mulheres. Muitas vezes funcionam num espaço muito fechado e acabam por buscar aqueles que já lá estão e isso não pode acontecer. Dentro dos partidos políticos, as mulheres também têm de se organizar para se tornarem mais visíveis e, na minha perspetiva, é muito importante que elas trabalhem perto das associações de mulheres da sociedade civil, de modo a que sejam veículos da informação que lhes damos e que influenciem a agenda do partido político.”

Sendo que a igualdade afeta homens e mulheres, não deveria haver também uma mudança de mentalidade da parte deles?

“Sim, sem dúvida, e aí a escola tem um papel importante. A responsabilização dos homens também é importante. Por exemplo, na violência doméstica, fala-se da proteção das mulheres e na prevenção da violência, mas não se fala da responsabilidade dos homens. Entre eles, também têm de falar, mas muitas vezes nem têm consciência, porque são socializados com base no paradigma do patriarcado e reproduzem-no. Portanto, tem de haver uma disrupção nisto e começar, de facto, a centralizar discurso neles, havendo até pressão de pares.”

A escola está preparada para educar os jovens para a igualdade?

“A Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania (ENEC) de 2018 veio sublinhar a importância da educação para a cidadania na escola e definiu os 17 temas que deveriam ser tratados. Destes, 6 são obrigatórios ao longo de toda a escolaridade (em todos os ciclos), sendo um deles a Igualdade de Género. Pela primeira vez, as políticas educativas assumem a igualdade de género como imprescindível para a cidadania.

Todavia, a ENEC não é um diploma legal, não tendo força de lei (não foi publicada em Diário da República).

Para apoiar os e as docentes, o Ministério da Educação publicou Referenciais de Educação para 14 dos 17 temas definidos na ENEC. A Igualdade de Género é o único tema obrigatório para o qual não há Referencial de Educação, juntamente com dois dos temas facultativos. Assim, cada docente trabalha o que acha que é igualdade, apesar de existirem materiais científico-pedagógicos sobre este tema para cada um dos ciclos de escolaridade, publicados pela Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género.

Também não houve um amplo programa de formação de docentes sobre IG (Igualdade de Género), formação essa necessária e exigida pela ENEC. A IG é um tema novo no currículo e exige uma formação especializada que deveria ter sido assegurada. Tampouco houve uma política dirigida especificamente aos centros de formação de professores de associações de escolas (a principal entidade que assegura a formação contínua de docentes) destinada a assegurar a formação sobre IG a nível nacional.”

Segundo um estudo efetuado pela UMAR – União de Mulheres Alternativa e Resposta, “67% dos jovens considera legítima a violência no namoro”. Como é que, numa geração em que já se ouvem tantos alertas para isto, ainda continua a ser aceitável para mais de metade dos jovens inquiridos?

“A violência masculina contra as mulheres e raparigas não é uma questão geracional, mas antes sistémica. Não é, ainda, uma questão meramente pessoal, mas baseia-se na tolerância e na normalização das nossas sociedades à menorização de uma grave e permanente violação dos direitos humanos de mais de metade da população em Portugal. Apenas conseguiremos eliminar a violência masculina contra as mulheres e raparigas quando adotarmos um entendimento comum de que esta violência é um continuum que toma diferentes formas – femicídio, violação, violência em relações de intimidade, exploração sexual, prostituição, pornografia, tráfico de mulheres e crianças, violência online, perseguição, assédio sexual na rua e no trabalho, casamento infantil, etc. A violência está intrinsecamente relacionada com os chamados atos de «sexismo quotidiano», que sujeita as mulheres e as raparigas a formas de violência múltiplas e interseccionais praticadas a nível individual, institucional e estrutural, e vividos com efeitos negativos a esses três níveis, pelo que importa tomar medidas abrangentes e multissectoriais para prevenir e combater a violência masculina contra as mulheres e raparigas e o sexismo em todos os níveis.”

Por fim, o que é que já mudou? E o que não mudou, qual o porquê?

“Num contexto em que o populismo e a demagogia misógina estão a aumentar na Europa e a instalar-se em Portugal, derivado do medo, da pobreza, da desigualdade e da crescente complexidade global, reforçada pela crise pandémica, económica e social da COVID-19, e alimentado pela manipulação dos media e da informação, numa combinação tóxica de patriotismo e patriarcado; tradição e nostalgia, há que ter cuidado! Trata-se de poder e controlo por forças tradicionais e é sempre negativo para com as mulheres. Assistimos a um crescendo de demagogia misógina. São exemplos em Portugal a moção num partido político que defendia a remoção dos ovários às mulheres que recorressem à interrupção voluntária da gravidez e o de um professor numa faculdade que comparou o feminismo ao nazismo.”

Artigo revisto por Lurdes Pereira

Artigo escrito por Luísa Rosário Montez

AUTORIA

Luísa Montez é redatora da ESCS Magazine desde novembro de 2020, tendo começado por escrever apenas para a secção de Moda e Lifestyle. Após o sucesso do seu artigo escrito, excecionalmente, para a secção de Grande Entrevista e Reportagem, decidiu aceitar o convite e fazer parte da mesma. Antes de entrar na ESCS já sabia que queria pertencer à revista, pois a escrita é um dos seus pontos fortes.